近日,中国地质大学(武汉)国家地理信息系统工程技术研究中心张翔教授团队在遥感领域国际顶级期刊《ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing》(SCI一区TOP,IF=12.2)发表了题为《Disentangling vegetation physiological responses under extreme drought in the Amazon Rainforest: A multispectral remote sensing approach with insights from ET, SIF, and VOD》的研究成果。该研究量化对比了植被在极端干旱条件下的生理响应与结构响应的遥感信号差异。研究发现,在干旱期间,亚马逊雨林植被的功能异常主要来自生理响应,其对于光合作用、蒸腾作用和水分调节功能的贡献在湿润区和干旱区分别达到74.1%和67.7%、64.2%和62.6%、71.8%和66.2%。该研究为理解全球最大热带雨林应对极端干旱的适应机制提供了新视角。

图1. 论文首页

随着全球干旱事件频率和强度持续增加,干旱胁迫下的植被响应研究受到广泛关注。植被响应通常包括生理响应和结构响应两个方面。传统遥感方法依赖叶面积指数(LAI)、太阳诱导荧光(SIF)和近红外植被指数(NIRv)等指标直接分析,难以分离其中生理响应和结构响应驱动的遥感信号贡献。同时,以往研究大多孤立分析光合、蒸腾和水分调节等植被功能,未能揭示这些功能在干旱条件下的相互作用机制,从而限制了对植被干旱抵抗策略的理解。

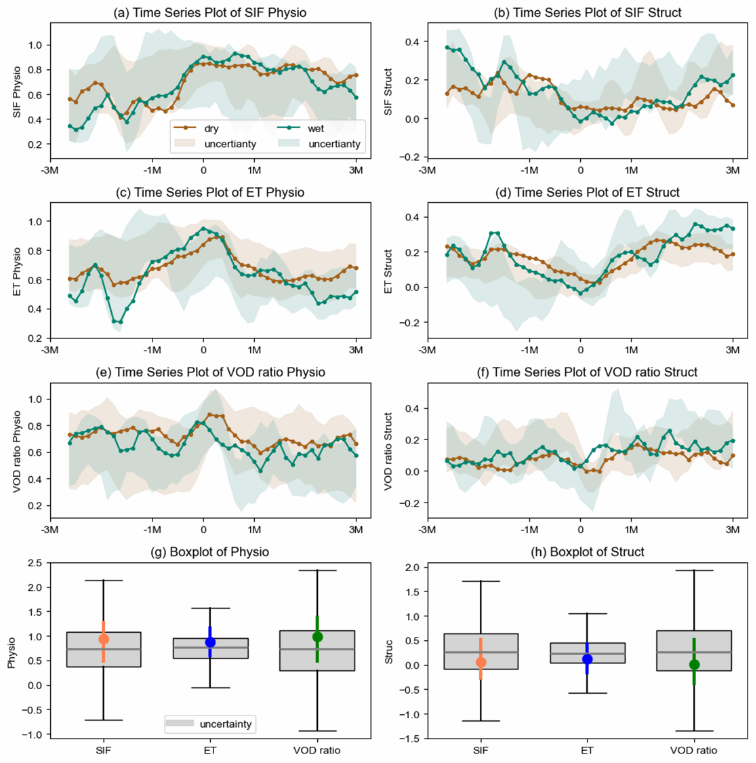

为此,该研究采用多谱段遥感数据,构建了基于模型残差分析的遥感信号来源分离方法,成功分离了遥感信号中仅表示植被生理对干旱响应的部分。结果表明,与结构响应相比,生理响应在干旱期间主导了植被功能变化,其对于光合作用、蒸腾作用和水分调节功能的贡献在湿润区和干旱区分别达到74.1%和67.7%、64.2%和62.6%、71.8%和66.2%。研究进一步采用留一法对模型不确定性进行量化分析,结果显示三种功能变量生理响应成分的不确定性范围分别为0.72、0.41和0.82(四分位距),体现出方法较高的可信度。归因分析还发现,区域水文气象条件和植被类型共同塑造了植被生理响应的空间格局,分别解释了干旱发展和恢复阶段75.28%和82.17%的生理响应成分空间变异性。

图2. 干旱峰值前后植被功能和生理响应遥感信号时间变化

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271625003867